二、临床给药方案和设计

(一)概述80年代医药事来飞速发展,临床应用的药物品种越来越多,据统计,目前国际上现有原料药品约4500余种,并且每年平均增加20~30种。

药物品种日益增加,临床滥用或不合理用药亦日益增多,医药开支日益增大,但临床药物治疗水平在某些方面并没有随着药品品种的增加而有较大提高,由于滥用或不合理用药,临床不断出现严重的医疗事故或引起药源性疾病。

据报导,美国市售药物制剂五十余种左右,经调查发现约有90%属滥用。例如,普通伤风感冒,一开始就使用抗生素就是滥用,因为一则无效;且易产生抗药性;还易引起体内菌群平衡失调,美国FDA成立专门机构,严格控制滥用抗生素。

50年代,德国应用机锡胶囊剂抗感染,结果造成217人中毒102人死亡。

1956年,在西欧市售新药反应停(Thalidomide)治疗妊娠反应,造成8000多畸形胎儿诞生,引起震惊世界的悲惨后果。

1968年有篇报道,澳大利亚生产的苯妥英钠片剂,病人服用疗效一直很好。后来有人将辅料CaSO4改为乳糖,其它未变,临床应用相同剂量,结果连续发生严重中毒事件。后来经生物利用度研究发现,这两种片剂虽然剂量相同,但由于辅料改变引起生物利用度较大变化,使血药浓度发生较大变化导致医疗事故。

还有些药物,治疗剂量与中毒量之间相差很小,每个人对其耐受性和体内消除速率又有很大差异,临床用药稍有不慎则容易产生中毒,甚至死亡。

临床药学是为病人治疗和合理用药之间架设的桥梁,是药理学与药剂学的临床应用,包括病人在用药治疗过程中的临护,使药物发挥有利的一面,尽量减少不利的一面。随着医药卫生事业的飞速发展,药师必须面向临床,必须对制定给药方案的有关知识有较深入的了解,才能在协助医师合理用药方面做出较大贡献。药学教育的根本任务是培养药师,从脱离患者的药学、转向为患者服务的药学,这是无需讨论的当务之急。

1.临床药物动力学与药师的基本任务药物动力学(Pharmacokinetics)与临床药学(ClinicalPharmacy)相结合,产生了临床药物动力学(ClinicalPharmacokinetics),是对每一个患者都能提供安全、有效的治疗方案,包括给药途径、用药剂型、用法、用量、给药间隔等,实行给药方案个体化;可以重新审查给药计划;对不良反应做出定量的解释;对正在进行的血液,腹膜透析患者出现不良反应有助于按计划暂时中止给药及做必要的紧急解毒措施等。

作为临床药师的最基本任务是实现给药方案个体化,进行血药浓度监测的实验设计;数据的统计学处理;受试药剂的制备;广泛收集药学情报;应用临床药学动力学等方面的知识为临床医师提供科学给药方案,做到给药剂量个体化,进一步提高药物的疗效,减少药物的不良反应。

2.给药方案个体化与血浓度监测:

(1)给药方案个体化:目前药理学和治疗学教科书中推荐的药物剂量,大都是平均剂量,就如服装店里所卖成衣的尺码一样。但是,成衣尺码还有不同长短和肥瘦可供顾客选用,而教科书中的剂量,却都是固暄的一个。事实上,只有少数安全、低毒的药物按照既定的平均剂量给药,能使用药者获得满意的疗效。但多数药物并非如此。给予同一剂量后,往往只有一部分病人疗效满意,另外一些病人,或因剂量不足疗效不佳,或因药量过大出现不良反应。有时由于病人体内器官病变,影响到药物在体内的正常吸收、分布、代谢和排泄等动力学变化,即使应用常规剂量,有时或无效或产生中毒,血药浓度监测是帮助实现给药方案个体化的重要手段之一,给药方案个体化则是提高临床疗效的一个重要保证。

(2)血药浓度监测:从医生处方到药物发挥治疗作用或产生不良反应要经过药剂过程(PharmaceuticalProcess)、药物动力学过程(PharmacdynamicProcess)和治疗作用过程(TherapeuticProcess)和治疗作用过程(TherapeuticProcess)等四个过程,因此对药物治疗进行的监测应该包括对上述四种过程的全面监测。

通过治疗药物血药浓度监测,对患者的疾病,所用药物的性质,个体对药物的反应等方面充分了解,借助于特定时间的血药浓度,利用临床药学动力学的原则和公式为病人设计体体化的给药方案,联系临床实际,不断提高临床用药水平。

3.血药浓度监测在给药方案个体化中的地位药理作用强度与剂量在一定范围内密切相关,这是药物学的一条基本规律,是针对群体的平均情况而言。当讨论临床具体病人的处方剂量与所得药效强度之间的关系时,则需考虑下面六个问题:①医生虽然开了处方,但病人是否按医嘱中的给药方案用药?②是否由于使用不同厂家和不同批号的主品、因制剂生物利用度不同而影响疗效?③虽然按处方医嘱用药,生物利用度亦保持一致,但有无可能由于个体病人的药物动力学特点存在个体差异,造成血药浓度的个体差异,从而影响疗效?④虽已按医师的愿望调整并建立了一定的血药浓度,但后者能否反映作用部位的药物浓度?⑤即使控制了作用部位的药物浓度是否一定能保证满意的疗效?⑥显然还要考虑由于其他药物存在而出现协同或拮抗作用的可能性?

以上六个环节都可能使处方剂量与药效强度之间丧失相关性。吸有对这六个环节都有了透彻的了解,才能明确血药浓度监测在给药方案个体化中的地位。

4.哪些情况需要血药浓度监测?在药物浓度一效应关系已经确立的前提下,下列情况需要血药浓度监测:①安全范围较窄的药物,其有效浓度和中毒浓度比较接近,如地高辛、锂盐、茶碱等。②米氏动力学过程的药物,在治疗剂量范围内已呈现零级过种,机体对药物的消除功能已达饱和状态,随剂量增吕,血药浓度不成比例地猛增,伴以消除t1/2明显延长,如阿斯匹林、水杨酸盐、苯妥英钠、普萘洛尔等。③为了确定新药的群体给药方案,进行临床药物动力学研究。④药物动力学的个体差异很大,特别是由于遗传性造成药物代谢速率明显差异的情况,如普鲁卡因胺的乙酰代代谢。⑤中毒症状容易和疾病本身美混淆的药物,如用地高辛控制心律失常时,药物过量也可以引起心律失常。⑥常规剂量也可以引起心律失常。常规剂量下没有看到疗效,测定血药浓度有助于分析疗效不佳的原因(制剂质量有问题,药物消除太快……)。⑦常规剂量下出现毒性反应。⑧药物的消除器官功能受损(如肾功能较差的病人应用氨基糖甙类抗生素;肝功能损害病人应用利多卡因功茶三等)。⑨怀疑由于合并用药而出现的异常反应。⑩诊断的处理过理中毒。

(二)肾功能不良病人给药方案的设计当肾病患者应用某种全部或部分经肾消除,且治疗指数较低的药物(发氨基糖甙类抗生素)时,通常很难掌握既维持疗效,又不产生毒性的给药方案。因为此类药物的t1/2,在肾功能不良患者与正常人比较,t1/2要长的多,按肾功能正常人的给药方案很容易产生中毒和医疗事故。为此,对肾功能不良患者的给药方案需要进行调整。

肾病患者给药方案设计:在临床约药方案设计时,亦希望肾功能不良患者体内也能获得在健康人体内显效的平均稳态血药浓度(Css)水平。

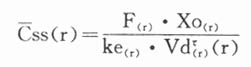

对于肾病患者亦有相似的公式:

式中:Css(r)为肾病患者体内平均稳态血药浓度:F(r)为生物利用度;Xo(r)为给药剂量;Ke(r)为消除速度常数;Vd(r)为表观分布容积;

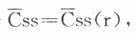

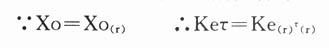

为给药周期。令

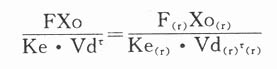

若FVDA与肾功能损害程度无关,则

根据此式则肾病患者给药方案调整为:

1.若给药周期不变(τ=τ(r)),肾病患者给药剂量Xo(r)为:

则肾病患者的给药剂量为:

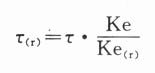

2.若给药剂量不变(Xo=Xo(r)),肾病给药周期τ(r)为:

则肾病患者的给药周期为:

肾病患者的给药方案调整,根据1,2式,只在知道该药物Ke和该患者个体ke(r),即可调整给药剂量给药周期。

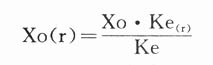

对于肾功能减退而ke(r)减小的药物,患者个体消除速度常数ke(r)可以应用Ritschel一点求出或用下面的经验公式求出:ke(r)=a+bclcr式中:clcr为患者的肌酐清除率;a为该药物肾外消除速度常数;b为比例常数。

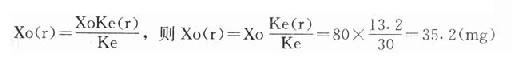

例如:庆大霉素常用剂量为80mg,给药周期为8h,若测得患者Clcr为40ml/min/m2时,如何调整该患者的给药剂量?

解:查表得:a=2.0b=0.28Ke=30h—1

根据Ke(r)=a+bClcr,则Ke(r)=2+0.28×40=13.2h—1

根据

答:该患者给药剂量应调整为每8h给药35.2mg即可。

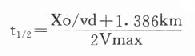

(三)t1/2与给药方案设计生物半衰期的变动对于每一种具体药物来说,其t1/2并不是一个绝对数值,文献报导t1/2数值正常情况下的平均值,个体有时会有较大差异,多种因素可引起t1/2变动。

1.剂量效应:药物在体内的主动转运,代谢和分布等过程均与药量有关,剂量增加,可能使其中一个或几个过程达到饱和,t1/2将延长,如非线性的药物t1/2随剂量增加而延长。

2.尿液的pH的影响从尿中排泄的药物,以肾小球滤过,离子型药物从肾小管排泄,非离子型药物被重吸收,重吸收过程随尿液pH影响,如果药物被重吸收,则一方面延长t1/2,另一方面增加药物在体内的再循环。如伪麻黄碱在尿液pH为5.3时,t1/2为5.0h,pH为8.0时,t1/2为13.0h。

3.个体差异文献报导的药物t1/2为正常人的平均值,个体间存在差Beckett在四个受试者中分别口服右旋苯丙胺15mg的溶液剂,测定体内t1/2分别为4.32h;4.75h;4.93h和5.3h。Kruger-Thiemer报导,磺胺类药物的t1/2个体差异可达2倍左右。

个体差异主要为遗传因素影响,但服用药物进的内环境如饮水量,食物性质及机体活动情况亦有影响。

4.年龄的影响年龄不同,t1/2亦不同,特别是新生儿、早产儿、老年人,临床用药应特别注意。

5.药物相互作用某些药物合并应用时,能增加或降低其它药物的代谢或排泄,使t1/2减小或延长。

例如:双香豆素与甲苯磺丁脲合并服用,可使用甲苯磺丁脲的t1/2从4.9h延长到17.5h,血药浓度增加,使血糖明显下降。

保泰松、丙磺舒、苯海拉明等与其它药物同时用时,可促进自身在体内的代谢使其t1/2缩短。例如强力霉素t1/2这12—16h,若与苯巴比妥合并服用,可使其t1/2大大缩短。

6.疾病的影响与生理因素的影响。

- 临床给药方案和设计《医院药学》

- 临床分型《临床营养学》

- 临床观察《预防医学》

- 临床分类《儿科学》

- 临床护理记录单《病历书写规范》

- 临床法《医学心理学》

- 临床检测方法《胃肠动力检查手册》

- 临床常用量表《医学心理学》

- 临床检查《中医伤科按摩学》

- 临床病人热能需要量问题《临床营养学》

- 临床检查用饮食《临床营养学》

- 临床表现与分度《儿科学》

- 临床简明辨症法《幼科概论》

- 临床表现及诊断《基因诊断与性传播疾病》

- 临床决策分析《流行病学》

- 临床表现和治疗《预防医学》

- 临床疗效分析《流行病学》

- 临床表现和诊断《临床营养学》

- 临床评估《医学心理学》

- 临床表现:临床有各种类型的表现《儿科学》

- 临床评估的作用《医学心理学》

- 临床表现《基因诊断与性传播疾病》

- 临床评估结果的解释和报告《医学心理学》

- 临床表现《基因诊断与性传播疾病》

- 临床生化方法学性能判断《临床生物化学》

- 临床表现《基因诊断与性传播疾病》

- 临床生化检验室间质量评价《临床生物化学》

- 临床表现《基因诊断与性传播疾病》

- 临床生化检验室内质量控制《临床生物化学》

- 临床表现《基因诊断与性传播疾病》

- 临床生化检验医师的岗位、职责与作用《临床生物化学》

《医院药学》

- 第一篇 总论

- 第二篇 医院药事管理

- 第三章 科学管理的基本理论和知识

- 第四章 医院药学机构的设置与职责

- 一、医院药学机构的设置

- 二、医院工管理委员会的职责与人员设置

- 四、西药调剂科(室)的职责与人员设置

- 五、中药调剂科(室)的职责与人员设置

- 六、药品科(药库)职责与人员设置

- 七、制剂科(室)职责与人员设置

- 八、药品质量检验科(室)职责与人员设置

- 九、临床药学科(室)职责与人员设置

- 十、临床药学研究科(室)职责与人员设置

- 十一、临床药理研究室职责与人员设置

- 十二、药学信息科(室)职责与人员设置

- 十三、微机室职责与人员设置

- 十四、中药煎药室职责与人员设置

- 第五章 医院药学机构的建筑要求与内部设施

- 第六章 医院药学人员的管理

- 第七章 医院药学技术人员的职责

- 第八章 医院药学管理制度

- 一、西药调剂室工作制度

- 二、病房药房工作制度

- 三、病房小药柜管理制度

- 七、贵重药品管理制度

- 九、药品检验室工作制度

- 十、临床药学室工作制度

- 十一、药物研究室工作制度

- 十二、仪器室工作制度

- 十三、设备养护制度

- 十四、药品质量信息反馈制度

- 十五、药学信息科工作制度

- 十六、动物饲养室工作制度

- 十七、中药调剂室工作制度

- 十八、中药制剂室工作制度

- 十九、中药煎药室工作制度

- 二十、中药贵重药品管理制度

- 二十一、医疗用毒性药品管理制度

- 二十二、中药库工作制度

- 二十三、中药加工炮制室工作制度

- 二十四、药剂人员考绩、考核制度

- 二十五、政治、业务学习制度

- 二十六、业务技术指导和培训制度

- 第九章 医院药学体系、质量标准与医院评审

- 第十章 医院药学仪器设备管理

- 第十一章 调剂业务管理

- 第十二章 医院制剂业务管理

- 第十三章 医院药学科的信息管理

- 一、开展医院药学信息工作的重要性

- 二、药学信息管理工作的任务

- 三、医院药品集

- 四、药物信息室必备图书标准

- 五、药物信息的来源

- 六、信息资料的收集和检索

- 七、信息资料的检索查阅方法

- 八、药物信息在医院中的应用

- 九、药品不良反应、毒副作用信息的收集

- 十、药物信息中心和区域协作

- 十一、药物信息业务的组织人员和设备

- 第十四章 药学科质量管理

- 第十五章 医院药学监督

- 第十六章 医院药品管理

- 第十七章 药学科的管理模式

- 第十八章 电子计算机在医院药学管理中的应用

- 第十九章 中心摆药的作用与实施办法

- 第二十章 新药引进程序管理

- 第二十一章 药库管理

- 第二十二章 有效期药品的管理

- 第二十三章 放射性药品的管理

- 第二十四章 生物制品的管理

- 第二十五章 中药房的质量管理

- 第二十六章 药学科的经济效益管理

- 第二十七章 药品的淘汰

- 第二十八章 临床药学概述

- 第二十九章 临床药理学概述

- 第三十章 药物动力学

- 第三十一章 生物药剂学

- 第三十二章 药效学研究

- 第三十三章 抗生素的合理应用

- 第三十四章 中药的临床药学

- 第三十五章 药疗中病人不依从因素与对策

- 第三十六章 临床药物利用评价

- 第三十七章 药物不良反应与相互作用

- 一、概述

- 二、抗生素类药物的不良反应及相互作用

- (一)青霉素类

- (二)头孢菌素类

- (三)氨基甙类抗生素

- (四)四环素类抗生素

- (五)氯霉素类抗生素

- (六)大环内酯类抗生素

- (七)洁霉素(林可霉素,Jiemycin,Lincomycin)

- (八)多粘菌素B(PolymyxinB,AerosporinPolyfax)

- (九)抗真菌抗生素

- 三、抗菌药物的不良反应及相互作用

- 四、抗结核病药和抗麻风病药的不良反应与相互作用

- 五、抗病毒药物的不良反应及相互作用

- 六、抗寄生虫药物的不良反应与相互作用

- 七、作用于中枢神经类药物的不良反应与相互作用

- 八、麻醉药的不良反应与相互作用

- 九、骨骼肌松弛药的不良反应及相互作用

- 十、主要作用于传出神经系统的药物不良反应及相互作用

- 十二、降血脂药的不良反应及相互作用

- 十三、主要作用于呼吸系统药物的不良反应及相互作用

- 十四、主要作用于消化系统药物的不良反应及相互作用

- 十五、利尿药的不良反应及相互作用

- (一)氢氯噻嗪(双氢氯噻嗪,双氢克尿塞,Hydrochlorthizide)

- (二)、呋喃苯胺酸(Furosemide速尿)

- (三)安体舒通(Spironolactone)

- (四)乙酰唑胺(Acetazolamide)

- 十六、作用于血液系统药物的不良反应及相互作用

- 十七、激素类药物的不良反应相互作用

- 十八、抗甲状腺药物不良反应及相互作用

- 十九、维生素类药物的不良反应及相互作用

- 二十、抗恶性肿瘤药物的不良反应及相互作用

- 二十一、免疫增强剂的不良反应及相互作用

- 二十二、解热镇痛药的不良反应及相互作用

- 第三十八章 药源性疾病

- 第三十九章 药物中毒与解救

- 一、概述

- 二、作用于中枢神以的药物中毒

- (一)巴比妥类中毒

- (二)苯妥英钠(大仑丁)

- (三)水合氯醛

- (四)副醛

- (五)氯丙嗪(冬眠灵)乙酰普马嗪、奋乃静、三氟拉嗪等。

- (六)利眼宁中毒

- (七)安定中毒

- (八)眠尔通(安宁)中毒

- (九)安眠酮(海米那)中毒

- (十)溴化物中毒

- (十一)锂盐中毒

- (十二)安坦中毒

- (十三)左旋多巴(左多巴)中毒

- (十四)筒箭毒碱、氯化筒箭毒碱、氯化琥珀胆碱中毒

- 三、麻醉药与镇痛药中毒

- 四、水杨酸盐类药物中毒

- 五、阿片类药物中毒

- 七、拟胆碱药中毒

- 八、阿托品类药物中毒

- 九、心血管系统药物中毒

- 十、肾上腺素中毒

- 十一、血液及造血系统药物中毒

- 十二、抗组胺类药物中毒

- 十三、抗阿米巴病药物中毒

- 十四、抗血吸虫病、黑热病及丝虫病药物中毒

- 十五、抗疟疾药物中毒

- 十六、驱虫药中毒

- 十七、抗结核及抗麻风药物中毒

- 第四十章 临床药理学进展与二十一世纪药物治疗学展望

- 第四篇 医学制剂学

- 第四十一章 医院制剂学概述

- 第四十二章 医院制剂基本操作技术

- 第四十三章 药物制剂通则

- 一、片剂

- 二、注射剂

- 三、酊剂

- 四.栓剂

- 五、胶囊剂

- 六、软膏剂

- 七、眼膏剂

- 八、滴眼剂

- 九、滴丸剂

- 十、糖浆剂

- 十一、气雾剂

- 十二、膜剂

- 十三、丸剂

- 十四、散剂

- 十五、冲剂

- 十六、锭剂

- 十七、煎膏剂

- 十八、胶剂

- 十九、合剂

- 二十、酒剂

- 二十一、流浸膏剂与浸膏剂

- 二十二、膏药

- 二十三、橡胶膏剂

- 第四十四章 药物制剂的称定性

- 第四十五章 新型药物载体制剂及前体药物制剂

- 第四十六章 灭菌法

- 第四十七章 药物制剂的配伍变化

- 第四十八章 医院药品检验

- 第五篇 医院药学的科研与教学

- 第四十九章 医院药学科研

- 一、概述

- 二、药学科的科研基础必备条件

- 三、医院药学的科研应掌握的原则

- 四、医院药学科研工作的类型与范围

- 五、医院药学科研选题的原则与内容

- 六、开题前的调研和论证

- 七、科研课题的设计要求

- 八、科研课题的实施与管理

- 九、科研成果的评价与总结

- 第五十章 新药物的开发

- 第五十一章 新药的临床试验研究

- 第五十二章 新药的审批、生产和技术转让

- 第五十三章 医院药学科技档案管理

- 第五十四章 医院药学教学

- 第五十五章 医院药学人员的职业道德建设

- 第五十六章 药物经济学与社会药学的研究

- 第六篇 附录

- 一、容易混淆的中外文药名表

- (一)容易混淆的中文药名

- (二)外形或发音相近的外文药名

- 二、化学元素中文外中称对照表

- 三、中华人民共和国法定计算单位表

- 四、处方常用拉丁词缩写与中文对照表

- 五、麻醉药品、毒药、精神药品(部分)的法定剂量表(缺)

- 六、常见病原微生物的抗菌药物选择参考表

- 七、医用微量元素参考数据表

- 八、常用药物的药代动力学参数参考表

- 九、常见各种中毒症状及解救措施表

- (三)常见食物、植物中毒症状及解救措施表

- (四)常见的药物中毒症状及解救措施表

- (五)中草药中毒症状及解救措施表

- (六)强酸、强碱中毒症状及解救措施表

- (七)合成纤维、塑料、橡胶生产过程中的一些毒物中毒状解救措施表

- (八)、常见动物咬剌中毒症状及解救措施表

- (九)、常见农药及灭鼠中毒症状及解救措施表

- (十)、其他毒物中症状及解救措施表

- 十、中华人民共和国药品管理法

- 十一、中华人民共和国药品管理法实施办法

- 十二、医院药剂管理办法

- 十四、医疗用毒性药品管理办法

- 十六、新药审批办法

- 十七、关于新药审批管理的若干补充规定

- 十八、《新药审批办法》中有关中药问题的补充规定说明

- 十九、中药保健药品的管理规定

- 二十、药品卫生标准

- 二十一、药品卫生标准补充规定和说明

- 二十二、药品卫生检验方法通则

- 二十三、药品的溶血试验、局部剌激及过敏试验

- 二十四、注射剂澄明度检查法

- 二十五、生物利用度测定法

- 二十六、药品生产质量管理规范