一、肌酸激酶(CK)及其同工酶

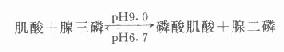

肌酸激酶(CK)催化下列反应:

以前临床常习惯将此酶称为肌酸磷酸激酶(CPK),此名称不确切,目前国外已摒弃不用。此反应逆向反应速度约为正向反应速度6倍,与大多数激酶一样,Mg2+为它的辅基,需双硫键维持酶的分子结构。测定酶活性时必须加入巯基化合物,N-乙酰半胱氨酸(NAC)是目前最常用的激活剂。

CK作用生成的磷酸肌酸含高能磷酸键,是肌肉收缩时能量的直接来源,在3种肌组织和脑组织中含量最高。

CK是由两种不同亚基(M和B)组成的二聚体,这样正常人体组织常含3种同工酶,按电泳速率快慢顺序分别为:CK-BB(CK1),CK-MB(CK2)和CK-MM(CK3)。

除细胞质外,在心肌、骨骼肌和脑等组织细胞的线粒体内还存在另一种结构不同的CK,它也是二聚体,常简写为CK-MiMi,电泳时速度最慢,故命名为CK4。

【组织分布】

CK主要存在于骨骼肌、心肌、脑组织中,此外还存在于一些含平滑肌的器官如胃肠道,子宫内。而在肝、红细胞中含量极微或者没有。

骨骼肌无论在每克组织含量(328U/G湿重)还是绝对含量上都大大超过其它组织和器官。其中主要为CK-MM,不含CK-BB,仅有少量CK-MB(<3%)。心肌中CK虽只有骨骼肌的1/10(313U/G湿重),但CK-MB占CK总量的14%-42%,这在人体中是绝无仅有的。脑组织以及其中含平滑肌器官中的CK则几乎全部是CK-BB,它同时也是人胚胎中CK的主要存在形式。

【生理变异】

年龄、性别和种族对CK含量都有一定影响。

新生儿CK常为正常成年人的2-3倍。可能与分娩时骨骼肌损伤和缺氧有关,过6-10周可逐步下降接近成年人值。

CK含量和肌肉运动密切相关,其量和人体肌肉总量有关,男性参考值高于女性可能与这点有联系。国外调查,白种男性CK均值只为黑种人的66%,可能与种族有关,但也不排除两个人种之间体力劳动的差别。

【标本的采集、处理和贮存】

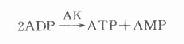

虽然红细胞中不含CK,但含有大量腺苷酸激酶(AK),目前常用的测CK的酶偶联法的反应体系中含有ADP。AK催化下列反应:

生成的ATP在指示酶6-磷酸葡萄糖脱氢酶作用下,可使NAD+生成NADH,340nm处吸光度升高,引起CK人为地升高。为去除AK的干扰,不少试剂盒中加入AK的抑制剂二腺苷-5-磷酸(DAPP)和AMP。但也有些试剂中未加入DAPP,此时溶血标本将产生明显干扰。

除肝素外,其它常用抗凝剂都能抑制CK活性。如不能及时测定,可将血清放冰箱贮存,-20℃中可长期保存。

【参考值范围】

成年男性参考上限为180U/L(37℃),女性为130U/L(37℃)。

正常血清中用电泳法查不到CK-BB,CK-MB不超过5%,如用免疫法测CK同工酶,依方法不同结果有异,可参考有关文献。

【临床应用】

CK及其同工酶是目前世界上临床测定次数最多的酶,80年代初期统计分别达一亿次和一千万次。这是因为CK在骨骼肌、心肌和脑疾患时常明显升高,如同时测定同工酶还有助于疾病的鉴别诊断。表7-4是各种疾病时CK的变化。

此酶测定主要用于早期诊断AMI和判断溶栓治疗的疗效以及判断疾病预后,特别在无Q波型AMI,此时心电图无Q波变化,常需其它检查来协助临床医师诊断和鉴别诊断AMI。目前有些国外学者认为在诊断AMI不需要同时作许多酶,只要单测CK一项即可。这是因为:

⑴心肌细胞含有大量CK:按每克组织含酶量计算,CK超过天冬氨酸转氨酶(AST,即谷草转氨酶)和乳酸脱氢酶(LD)等。所以当发生AMI、心肌细胞坏死时,释放出来的CK量超过其它酶。

⑵CK由于分子量不大,而且大量存在于胞质中,所以在各种酶中最早进入血液:一般在AMI后4-8小时就可能超过参考值上限。LD由于分子量大(约为125000),故增高明显迟于其它酶。同样线粒体中的酶,如线粒体AST在血中浓度升高明显推迟。

表7-4 总CK和CK同工酶在疾病时的变化

| 疾病 | 总CK | CK同工酶 | |

| 急性心肌梗死(AMI) | 常用酶中CK增高最早(4-8h),24h达峰值,2-3d恢复正常,中度升高,常在3000U/L以下 | 诊断AMI“金标准”(>6%),增高稍早于总CK(?),2-3天恢复正常 | |

| 心肌炎(病毒性,风湿性) | 急性期轻度升高,可达5倍正常上限 | CK-MB可增高 | |

| 增 | 心导管,冠状动脉造影 | 可有中度升高 | 一般无变化 |

| 运动试验) | 可轻度升高 | CK-MB正常 | |

| 肌肉损伤(挫伤、手术,肌注药物、癫痫、酒精和毒素中毒,过度运动) | 升高程度和损伤程度有关,严重病例可达10000U/L以上,肌注药物引起CK升高,一般不超过正常上限2倍,持续不超过一天 | 主要为CK-MM升高,CK-MB绝对值虽可升高,但百分比<6% | |

| 肌萎缩(Duchenne和Becker型) | 有症状患者CK可达50倍正常上限,女性携带者CK可为3-6倍正常上限,可查CK以筛选携带者 | 有些患者也可出现CK-MB升高 | |

| 多发性肌炎与肌炎 | CK明显增高 | 主要为CK-MM | |

| 高 | 神经性肌肉疾患 | CK正常 | 无变化 |

| 脑血管意外(脑出血,脑血栓) | 部分患者血中和CSF中CK升高 | CK-BB可增高 | |

| 恶性肿瘤 | 约10%病例CK-BB升高 | ||

| 甲状腺功能低下 | 可高达50倍正常上限 | 主要累及CK-MM | |

| Reye综合征 | 明显升高可在达70倍正常上限 | 主要为CK-MM | |

| 降 | 卧床患者 | 程度不等地下降 | 主要为CK-MM |

| 甲状腺功能亢进 | 程度不等地下降 | 主要为CK-MM | |

| 低 | 激素治疗 | 个别患者可下降 | 主要为CK-MM |

| 变 | Ⅰ型巨CK血症 | 电泳位于CK-MB和CK-MM之间可能是CK和IgA,或IgG复合物 | |

| 异 | Ⅱ型巨CK血症 | 电泳位于CK-MM后面,为线粒体CK和其聚合体 |

(3)由于CK主要存在于肌肉组织中,其它脏器如肝、肾、血细胞中含量极微:在诊断AMI时,其特异性远比一般代谢酶如LD、AST等为高,特别是溶血标本对CK测定结果影响较小。

近年来国内外使用动态法测定酶活性,大大提高了CK测定的准确性和重复性,并且可以在很短时间(约5分钟)测定完毕,特别适合于急诊患者。但CK测定的局限性也很明显,由于CK大量存在于3种肌肉组织中,尤其是骨骼肌中CK含量不论按浓度含量或按全身总量计算都大大超过心肌。因此骨骼肌局部或全身疾病都很容易引起血中总CK活性升高。血CK的极度增高主要见于全身疾病。曾有一例横纹肌溶解症患者,血中CK含量高达100000U/L,而在AMI时,就是大面积梗死,血中CK含量也很少超过3000U/L。肌注某些药物也可能引起CK一过性升高,但一般不超过正常上限值的2倍,持续时间不超过1天。因此国外有些医院将CK参考值上限的2倍作为诊断AMI的判断值,以减少假阳性。尽管CK测定诊断AMI的灵敏度很高,但特异性却明显偏低,其假阳性率达15%-30%。CK在体内的半寿期明显比其它酶短,心肌组织一次梗死后,CK急剧升高并很快恢复正常(48-72小时),这样在亚急性心肌梗死时CK可能正常,但其它酶如AST,特别是LD很可能居高不下。

以往对CK诊断AMI常强调下列几点:①AMI发病后8小时内查血CK不高,不应轻易除外AMI诊断,并以此结果作为基础值,和以后测定值作比较,任何怀疑AMI者应尽早抽血送检;②发病后24小时CK测定结果临床意义最大,因为此时正当CK的峰值时间,如不超过正常值上限可排除AMI诊断;③发病后48小时内应多次测CK活性,如不出现一个典型升高和下降的过程,应怀疑AMI的诊断。

近年文献指出,某些AMI患者血中CK可以不超过正常值,特别是不超过参考值上限的2倍,这些病例又多见于无Q波心肌梗死。长期以来认为CK峰值高低对AMI预后判断有一定价值。

CK-MB由于大量存在于心肌组织中,其它组织和器官中含量很少,所以CK-MB是目前诊断AMI的一个极其可靠的生化指标,特异性可达95%乃至更高。一般认为其灵敏度比CK总活性稍差,但也有文献报道,约有12.5%AMI患者总CK不高,但CK-MB超过正常。

CK-MB测定方法和试剂盒很多,同一标本不同实验室往往结果不同。从测定原理来分,可分为测酶活性与酶质量两大类方法。第一类方法先用物理、化学和免疫等各种手段将CK-MB和其它同工酶分开,然后根据酶的催化活性测CK-MB浓度,用活性单位/升(U/L)或百分比报告结果。测酶质量方法则是利用CK-MB的抗原性,根据抗原抗体反应测CK-MB酶蛋白浓度,单位为μg/L。两者结果有时不一致,因为如酶变性失活但仍保留抗原性,此时用测酶活性的方法结果不高,但用测质量方法可以增高。80年代早期德国学者根据此结果认为AMI患者血中存在着灭活的CK。但最近用改进方法测CK-MB,发现两法差异不大。国内普遍使用测酶活性方法,目前较多使用电泳方法分离CK-MB。电泳法特点是准确可靠,当出现一些异常同工酶如巨CKⅠ、巨CKⅡ等,从电泳图谱上很容易发现,并可通过光密度计进行定量测定,不会将CK-BB和各种异常同工酶误认为是CK-MB而误诊。其主要缺点是灵敏度较差。

近年来国内一些单位用免疫抑制法测CK-MB,其原理为抗M亚单位的抗血清可以和CK-MM及CK-MB中的M亚单位形成抗原抗体复合物,从而完全抑制M亚单位的酶活性,因为正常血清中几乎无CK-BB,故将此值乘以2可以认为大致代表CK-MB的活性。此法简单迅速,缺点是特异性差,如患者血清中还存在着CK-BB或者异常CK时,都将出现假阳性。故可作为过筛试验,如有疑问时用电泳法核实。另外此法正常值明显高于其它方法。如Sclavo公司试剂盒的正常值为18U/L,而电泳等其它方法都是<5U/L。有人认为这是因为CK-MM还可以进一步分为若干亚型,一般抗MM血清对MM3抑制较好,但对MM1抑制较差,而正常情况下血中MM亚型的存在以MM1为主,故导致正常值明显偏高。AMI第一天血中以MM3为主,但第二天以后则以MM1为主,因此使用此类方法诊断AMI和解释结果时应谨慎。

国外从80年代初建立了多种测CK-MB酶质量的方法。应用最多的是美国Hybriteeh公司的ELISA方法,正常人在5μg/L以下,此法结果和电泳法相关良好。缺点是测定时间长达半天,只适合成批标本。近两年来应用单克隆技术制备出特异性极高的只和CK-MB作用的抗血清,并已有多种试剂盒供应。最近Deerson以CK-MB≥10μg/L以及CK-MB指数≥3.0(μg/UCK×100)为AMI诊断标准。CK-MB单克隆抗体方法简单,特异性高,是目前重点发展的方法,近来有人认为此法有助于不稳定型心绞痛的诊断,可惜国内应用不多。

CK-MB的局限性在于骨骼肌损伤时也可能释放出一定量的CK-MB。虽一般认为骨骼肌含有的CK-MB在总CK中不超过5%,但也有例外。Evans报道1例横纹肌肉瘤的CK-MB高达274U/L,占总CK的28%。因此当CK-MB增高时,临床也应考虑有无非心肌来源的可能性。

骨骼肌中有大量CK,所以CK明显升高(3000U/L)大都见于肌肉疾病。此时CK测定用于鉴别肌萎缩病因,如Duchenne型和Becker型肌萎缩患者,常在临床前期血中CK就可中度和高度增加。该病是伴性遗传,在75%女性Duchenne型肌萎缩携带者和50%女性Becker型肌萎缩携带者血中也可查到CK升高。此外各种原因(病毒,细菌和寄生虫)引起的肌肉感染性疾病都能引起CK升高。但由于神经疾病引起的肌萎缩症,CK常不增高。

脑中虽含有较大量CK,脑血管意义时有大量CK释放入组织间隙,但由于血脑屏障存在,只能在部分病例中查到血中和脑脊液中CK升高,以及出现CK-BB,但阳性率不高,这妨碍了CK在这方面的临床应用。

人胚胎期主要为CK-BB,有人根据“癌胚”理论,提出CK-BB可作为肿瘤标记物,可惜的是阳性率不高,只占恶性肿瘤的10%左右。

- 肌酸激酶(CK)及其同工酶《临床生物化学》

- 肌松药的作用机理与分类《外科学总论》

- 肌萎缩《神经精神疾病诊断学》

- 肌松药的应用《外科学总论》

- 肌萎缩性侧索硬化症《病理学》

- 肌丝的分子组成和横桥的运动《生理学》

- 肌无力《默克家庭诊疗手册》

- 肌三角(肩胛舌骨肌气管三角)《人体解剖学》

- 肌细胞的收缩功能《生理学》

- 肌三角《人体解剖学》

- 肌营养不良及相关疾病《默克家庭诊疗手册》

- 肌肉作痛《医宗金鉴》

- 肌营养不良症《神经病学》

- 肌肉作痛《正骨心法要旨》

- 肌与腱滑膜鞘《人体解剖学》

- 肌肉注射引起的坐骨神经炎《家庭医学百科-医疗康复篇》

- 肌原纤维和肌小节《生理学》

- 肌肉之本《中医词典》

- 肌源性自身调节机制《生理学》

- 肌肉消瘦《中医词典》

- 肌阵挛《默克家庭诊疗手册》

- 肌肉松驰药在麻醉中的应用《外科学总论》

- 肌阵挛《神经精神疾病诊断学》

- 肌肉收缩能力的改变对肌肉收缩的影响《生理学》

- 肌组织《人体解剖学》

- 肌肉软《中医词典》

- 肌组织《组织学与胚胎学》

- 肌肉蠕动《中医词典》

- 鸡《本草纲目》

- 肌肉如铁《医门补要》

- 鸡《食物疗法》

《临床生物化学》

- 第一章 绪论

- 第二章 蛋白质与临床诊断

- 第一节 健康与疾病时的血浆蛋白质

- 第二节 细胞骨架蛋白——组织特异性蛋白的鉴定及其意义

- 第三节 细胞调节因子

- 第三章 糖代谢紊乱

- 第四章 血浆蛋白及其代谢紊乱

- 第五章 体液平衡紊乱

- 第一节 体液平衡及调节

- 第二节 血气分析

- 第三节 体液平衡紊乱

- 第四节 酸碱平衡紊乱

- 第五节 酸碱平衡紊乱典型病例检验结果分析

- 第六节 体液钾钠氯测定及方法学评价

- 第六章 钙磷镁与微量元素的临床生物化学

- 第一节 钙、磷代谢及其异常

- 第二节 镁代谢及其异常

- 第三节 微量元素的作用及其与疾病的关系

- 第七章 诊断酶学

- 第一节 概述

- 第二节 临床诊断中常用的血清酶类及其同工酶

- 一、肌酸激酶(CK)及其同工酶

- 二、乳酸脱氢酶(LD)及其同工酶

- 三、氨基转移酶(ALT,AST)及其同工酶

- 四、碱性磷酸酶(ALP)

- 五、γ-谷氨酰基转移酶及其同工酶

- 六、淀粉酶(AMY)及其同工酶

- 七、酸性磷酸酶(ACP)及其同工酶

- 第三节 缺血性冠状动脉疾病的酶学诊断

- 第四节 肝脏疾病的酶学诊断

- 第八章 肿瘤标志物的临床实验室检查

- 第九章 治疗药物监测

- 第一节 概论

- 第二节 药代动力学基础及有关参数的应用

- 第三节 合理使用治疗药物监测应考虑的基本因素

- 第四节 治疗药物监测的临床应用

- 第五节 治疗药物监测常用标本及预处理

- 第六节 药物浓度测定常用技术

- 第七节 需测定药物浓度进行监测的主要药物

- 第十章 肝胆疾病的生物化学与实验诊断

- 第一节 概述

- 第二节 肝的生物转化功能

- 第三节 肝与胆汁酸代谢

- 第四节 胆红素代谢与黄疸

- 第五节 某些肝病的生化机制

- 第六节 肝细胞损伤时的肝功能试验

- 第十一章 肾功能不全的实验室生物化学诊断

- 第一节 概述

- 第二节 常见肾脏疾病的病理生物化学

- 第三节 肾功能不全的生化诊断及评价

- 第十二章 内分泌疾病的生物化学诊断

- 第一节 概述

- 第二节 甲状腺功能紊乱的临床生化

- 第三节 肾上腺功能紊乱的临床生化

- 第四节 下丘脑-垂体内分泌功能紊乱的临床生化

- 第五节 性激素紊乱的临床生化

- 第十三章 神经、精神疾病的生物化学

- 第一节 概述

- 第二节 某些神经疾病的生物化学

- 第三节 精神性疾病的生物化学

- 第四节 神经、精神疾病生化诊断

- 第十四章 妊娠的临床生物化学

- 第十五章 遗传性疾病的生物化学与分子生物学诊断

- 第十六章 常用分析技术在临床生物化学中的应用

- 第一节 光谱分析技术的应用

- 第二节 电泳技术的应用

- 第三节 离心技术的应用

- 第四节 层析技术的应用

- 第五节 电化学分析技术的应用

- 第十七章 血清酶定量的检测技术

- 第一节 概述

- 第二节 酶活性测定的常用技术和方法

- 第三节 酶活性测定条件的选择和限定

- 第四节 测定酶活性浓度的两大类方法

- 第十八章 诊断分子生物学基本技术

- 第一节 概述

- 第二节 分子生物学实验基础

- 第三节 分子生物学实验诊断技术

- 第四节 诊断分子生物学技术的临床应用

- 第十九章 临床生物化学分析仪的性能与应用

- 第一节 临床生化自动分析仪的类型

- 第二节 临床生化自动分析仪的性能评价与合理选用

- 第三节 临床生化自动分析的方法

- 第二十章 临床生物化学方法的选择、建立和评价

- 第一节 临床生化方法的选择

- 第二节 临床生化方法的建立

- 第三节 临床生化方法学的评价

- 第四节 临床生化方法学性能判断

- 第二十一章 临床生物化学检验质量控制

- 第二十二章 临床生物化学实验室数据的作用和有效使用