一、抗体产生的一般规律

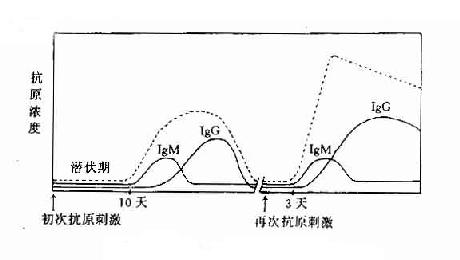

当第一次用适量抗原给动物免疫,需经一定潜伏期才能在血液中出现抗体,含量低,且维持时间短,很快下降,称这种现象为初次免疫应答。若在抗体下降期再次给以相同抗原免疫时,则发现抗体出现的潜伏期较初次应答明显缩短,抗体含量也随之上升,而且维持时间长,称这种现象为现次免疫应答或回忆应答。由于对抗体分子结构研究的进展,发现初次应答产生的抗体主要是IgM分子,对抗原结合力低,为低亲和性抗体。而再次应答则主要为IgG分子,且为高亲和性抗体。TD抗原可引起再次应答,而TI抗原只能引起初应答。对初次和再次应答现象机制的研究,对抗体特异性、多样性、免疫记忆以及对自身抗原而受性机制等问题的研究,都必须以抗体生成的细胞学为基础(图11-1,表11-2)。

图11-1初次及再次免疫应答

表11-2 初次与再次免疫应答特性

| 特性 | 初次 | 再次 |

| 抗原呈递 | 非B细胞 | B细胞 |

| 抗原浓度 | 高 | 低 |

| 抗体产生 | ||

| 延迟相 | 5~10天 | 2~5天 |

| Ig类别 | 主要为IgM | IgG、IgA等 |

| 亲和力 | 低 | 高 |

| 无关抗体 | 多 | 少 |

- 抗体产生的一般规律《医学免疫学》

- 抗体产生的细胞学基础《医学免疫学》

- 抗体产生细胞的特点《实用免疫细胞与核酸》

- 抗炭疽血清生产用马匹免疫方法《中国生物制品规程》

- 抗体的标记和纯化《实用免疫细胞与核酸》

- 抗酸药《药理学》

- 抗体的发现《医学免疫学》

- 抗酸剂和消化不良辅助剂《默克家庭诊疗手册》

- 抗体的理化性质《医学免疫学》

- 抗衰老研究进展《老年学》

- 抗体的生物学活性《医学免疫学》

- 抗衰老机制《中医疾病预测》

- 抗体的特异性《实用免疫细胞与核酸》

- 抗衰老措施《中医疾病预测》

- 抗体的调节作用《医学免疫学》

- 抗生物素—生物素—过氧化酶复合物技术(Avidin Biotin–Peroxidase Complex technique, 简称ABC技术)《实用免疫细胞与核酸》

- 抗体的制备《医学免疫学》

- 抗生素相关性结肠炎《默克家庭诊疗手册》

- 抗体的制备和配制《实用免疫细胞与核酸》

- 抗生素类阻断剂《生物化学与分子生物学》

- 抗体多样性的遗传学基础《医学免疫学》

- 抗生素的使用原则《医院药学》

- 抗体法检测《动脉粥样硬化》

- 抗生素的联合应用与配伍《医院药学》

- 抗体介导的抗病毒作用《医学微生物学》

- 抗生素的不良反应《医院药学》

- 抗体形成过程中免疫细胞间的相互作用《医学免疫学》

- 抗生素、磺胺药和喹诺酮类药物的临床应用《传染病》

- 抗体血酸还原法《实用免疫细胞与核酸》

- 抗生素(Antibiotics)及分类《医院药学》

- 抗体有关事项《实用免疫细胞与核酸》

《医学免疫学》

- 第一篇 免疫系统的组织结构

- 第一章 绪论--免疫学发展简史

- 第一节 免疫学的经验时期

- 第二节 经典免疫学时期

- 第三节 近代免疫学时期

- 第四节 现代免疫学时期

- 第五节 免疫学在生物学和医学发展中的作用

- 第二章 免疫球蛋白分子

- 第一节 抗体的发现及其特性

- 第二节 免疫球蛋白分子的结构与功能

- 第三节 各类免疫球蛋白的生物学活性

- 第四节 免疫球蛋白基因的结构和抗体多样性

- 第五节 抗体的制备

- 第三章 补体系统

- 第一节 补体系统的组成和理化性质

- 第二节 补体系统的激活

- 第三节 补体受体及其免疫学功能

- 第四节 补体的生物学活性

- 第五节 血清补体水平与疾病

- 第四章 细胞因子

- 第一节 细胞因子的概述

- 第二节 细胞因子及其受体的结构

- 第三节 细胞因子的生物学活性

- 第四节 细胞因子的临床意义

- 第五章 免疫细胞膜分子(一):主要组织兼容性抗原

- 第一节 MHC基因结构

- 第二节 MHC抗原

- 第三节 MHC分子的功能

- 第四节 HLA的医学意义

- 第五节 HLA分型技术

- 第六章 免疫细胞膜分子(二):白细胞分化抗原

- 第七章 免疫细胞(一):造血干细胞

- 第一节 造血干细胞的特性

- 第二节 造血干细胞的分化

- 第三节 造血干细胞与淋巴细胞的发生

- 第八章 免疫细胞(二):淋巴细胞系

- 第一节 T细胞

- 第二节 B细胞

- 第三节 第三群淋巴细胞

- 第九章 免疫细胞(三):单核吞噬细胞系统

- 第一节 单核吞噬细胞系统

- 第二节 其他抗原呈递细胞

- 第三节 抗原呈递细胞的抗原呈递作用

- 第二篇 免疫系统的生理功能

- 第十章 抗原

- 第一节 抗原的概念和特性

- 第二节 抗原的免疫原性

- 第三节 抗原的抗原性

- 第四节 抗原的分类

- 第十一章 免疫应答(一):B细胞介导的体液免疫

- 第一节 免疫应答的概念与过程

- 第二节 抗体产生的细胞学基础

- 第三节 抗体形成过程中免疫细胞间的相互作用

- 第四节 免疫记忆

- 第五节 体液免疫的效应

- 第六节 体液免疫应答的调节

- 第十二章 免疫应答(二):T细胞介导的细胞免疫

- 第十三章 免疫应答(三):免疫耐受

- 第一节 免疫耐受现象的发现

- 第二节 影响免疫耐受形成的因素

- 第三节 免疫耐受的维持和终止

- 第四节 免疫耐受的机制

- 第五节 免疫耐受的临床意义

- 第十四章 免疫应答(四):免疫调节

- 第一节 免疫系统的调节

- 第二节 遗传对免疫应答的调节

- 第三节 神经内分泌免疫网络调节

- 第三篇 免疫病理

- 第十五章 超敏反应

- 第一节 Ⅰ型超敏反应

- 第二节 Ⅱ型超敏反应

- 第三节 Ⅲ型超敏反应

- 第四节 Ⅳ型超敏反应

- 第十六章 自身免疫和自身免疫病

- 第一节 生理性自身免疫现象

- 第二节 病理性自身免疫应答的诱因

- 第三节 病理性自身免疫发生机制

- 第四节 自身免疫性疾病

- 第五节 自身免疫病治疗原则

- 第十七章 免疫缺陷

- 第一节 免疫缺陷病的分类

- 第二节 免疫缺陷病的一般特征

- 第三节 常见的原发性免疫缺陷病

- 第四节 继发性免疫缺陷病

- 第十八章 肿瘤免疫

- 第十九章 移植免疫

- 第一节 器官移植排斥的类型

- 第二节 移植反排斥的机制

- 第三节 移植排斥的防止

- 第二十章 免疫学检测法

- 第一节 抗原或抗体的检测

- 第二节 体液免疫功能的检测

- 第三节 细胞免疫功能的检测

- 第四节 分子生物学技术在免疫学诊断中的应用

- 第二十一章 免疫治疗学

- 第一节 免疫增强药物及免疫增强疗法

- 第二节 免疫抑制剂及免疫抑制疗法

- 第三节 生物应答调节与免疫治疗

- 主要参考资料